文献に記されている十河家の祖先を一番上まで遡ると、神櫛王という人物に辿り着きます。この神櫛王とは、第十二代景行天皇の皇子ですが、兄弟にはヤマトタケルノミコトがおり、神話時代の讃岐で活躍した人物です。しかし、神櫛王の子孫を名乗る武将は、十河家以外にも讃岐にはたくさんあり、寒川家、高松家、三木家などがいます。つまり、彼らの共通の先祖は、神櫛王であり、太古の昔から讃岐を基盤として活動していたことがわかります。その後時代が下って、武士の時代となる頃には、先ほど挙げたような豪族が、神櫛王の子孫として枝分かれしてゆき、讃岐固有の武士へと成長しました。その中の一人に、植田家という一族がいます。植田家とは、現在の高松市の南部である、植田を拠点にしていた豪族です。

さて、当時植田家の当主であった植田景保には、三人の子供がいました。ちなみに、この時代の相続方法は、長男一人がすべての遺産を相続するというものではなく、兄弟が公平に土地を分割するという慣習がありました。そのため、三人兄弟の長男の太郎景辰は神内の土地が与えられ、次男の三郎景之は三谷の土地が与えられ、三男の十郎吉保は十川の土地が与えられました。三男の十郎吉保は後に十河吉保と名乗っています。この人物こそ、十河家の初代であり、十河一族の直接のご先祖様にあたります。さらに、武家の慣習として、自分の領地の地名を名字にするケースが多かったようです。そのため、十郎吉保は自身の領地である十川を名字とし、十河という名字が代々受け継がれてゆきました。もちろん兄の太郎景辰や三郎景之も植田姓から神内や三谷という名字に変更しています。このような現象が起こる理由は、植田という同じ名字の一族が増えすぎるのを防ぐためであったと同時に、どこの植田一族なのか区別するためでもあると考えられます。

こうして小さな武士団の集まりとなった植田一族は、新たな時代の混乱に巻き込まれることとなります。それは、南北朝の動乱です。当時、室町幕府ができてから間もないころで、南朝と北朝という二つの王朝が皇位をめぐって争いを繰り広げているという非常に複雑な時代でした。そこにつけ込んで、足利将軍家に近づき、強い権力を得たのが細川家という武士です。細川家には、細川清氏という武将がいましたが、この人物は将軍に次ぐ執事という役職に就くと、権力を思うままに乱用し、将軍に逆らうようなことが多々ありました。そこで、見かねた二代将軍足利義詮は細川清氏の討伐命令を下します。清氏は兵を集めるために、本拠地である阿波を通り讃岐へ向かいますが、三木郡白山に到着すると味方の兵を募りました。このとき、我先にと一番に駆け付けたのが十河十郎吉保でした。清氏は吉保が謁見することを許可しましたが、吉保は「我に二兄あり」と言い、兄である神内と三谷を呼びました。清氏は大変喜び、公饗という器に扇子を三本乗せて三人の前に差し出しました。すると、吉保は進み出て扇子を取って、二人の兄に与え、残りの一本を持って公饗とともに退きました。吉保の勇壮な行動に感心した清氏は、「神内、三谷は開扇を幕の紋とすべし、十河は三方に乗せたる扇を紋とすべし」と言った上で、「十河は庶子なれども、惣領の挙動也、十河をもって惣領とす」と命じました。

これ以後、植田一族は十河家に率いられ、神内家・三谷家は十河家配下の有力な家臣となったのでした。そのため、現在の十河城は南北朝時代に十河吉保が築城したものと考えられ、十河家の勢力拡大にともなって必要不可欠なものだったのでしょう。その証に十河家は棟梁として武士団をまとめ上げることにより、一土豪から讃岐に影響力のある有力な武士となっています。この時代の有力な武士には、十河家の他に、讃岐出身の寒川家や香西家がいますが、細川家の命令で関東から、安富家、香川家という新興の武士が讃岐にやってきます。先ほども説明したように細川家は、足利政権で権力を振るった一族で、守護という今でいえば県知事のような役職を何か国も兼任していました。しかし、細川家は京都にいることがほとんどで現地に赴くことができないので、守護代という代理人の武士を各地に派遣し、現地での政治や行政などを全て彼らに任せていました。安富家や香川家もそのような経緯で守護代として讃岐に来たのです。彼らは新参者ではありましたが、虎の威を借りる狐のように細川家の権力を後ろ盾とし、次々と讃岐の豪族を屈服させることで自らの支配下に組み込みました。

しかし、そのような状況にありながらも、十河家は彼らと対等な立場にあったのではないかと考えられます。文安二年(1445年)には、守護である細川家が安富家に宇多津、香川家に多度津、十河家に方本と庵治の管理権を与えています。細川家が安富、香川、十河の三者に与えた漁港の管理権とは、讃岐から京都に物資を送る輸送船の管理を任されていたということです。十河家は、細川家の家臣ではなかったにも関わらず、このような守護代と同等の権利が与えられていたことは注目すべきところです。また、細川家についてもう少し具体的に説明すると、京都にいる細川家の本家は京兆家と呼ばれており、正確にはこの京兆家が讃岐を支配していたので、安富家や香川家を守護代に任命したのでした。さらに、京兆家の分家で有力な者がいました。この一族は阿波を拠点としたので、阿波細川家と呼ばれました。十河家は安富家、香川家が京兆家に仕えるのとは対照的に、阿波細川家とは友好関係にあったようです。この友好関係はその後も続き、後の十河家に大きな影響をもたらすことになります。

さて、時代が下って戦国時代の十河家の当主に十河存春という人がいました。しかし、存春には跡継ぎがいなかったので、阿波の三好家から養子を迎えることにしました。この養子こそが、鬼十河、十河一存です。ちなみに一存の兄は三好長慶という大物の武将です。この人は阿波細川家の家臣でしたが、下剋上によって主君細川家を凌ぎ、近畿を治めるまでに成長します。このため、三好長慶は天下人と呼ばれ、三好家を天下一の武士に大出世させた人物でした。一存には長慶以外にも兄弟がおり、阿波を治めた三好実休、淡路を治めた安宅冬康がいます。そして、長慶、実休、冬康、一存の三好四兄弟が協力したおかげで天下を取ることができたのでした。十河家の養子となった一存でしたが、讃岐での三好家の勢力拡大に貢献します。

当時、讃岐の東側を治めていた寒川家と安富家はお互いの領土が隣り合っていることから、領土の境界をめぐって戦争を起こすことが多く大変仲が悪かったといいます。そこで、一存は彼らの中に入って仲裁することが多々ありました。なぜなら、一存には三好家や阿波細川家といった有力な阿波の力を借りることができたからです。そのため、第三者として度々仲裁に入る一存は、寒川家、安富家の双方から厚い信頼を得ることができました。一存の活躍を見た兄の三好実休は、天文二十二年(1553年)に弟の一存に命じて讃岐の武士が三好家に降伏するようにすすめました。これを聞いた、安富盛方、寒川政国はすぐに降伏し、一方で香西元政は抵抗しようとしましたが、三好氏に従うしかないと判断したため、降伏しています。その後、命令に従わなかった香川家を討伐するために三好実休は一万八千の大軍を率いて、香川家の居城である天霧城を攻めています。しかし、城は落城しなかったので、三好実休は香川家に降伏をすすめました。これに香川之景が同意したため、讃岐一国は三好氏の支配下に収まりました。

このように三好家の讃岐攻略が比較的容易に進んだのは、十河一存の活躍によるところが大きいのではないでしょうか。寒川家と安富家の領土問題に介入し、宥和政策を取りながらも徐々にその頭角を現し、十河家は讃岐武士たちの脅威となっていったのです。一存は戦上手なだけでなく、こういったところにも手腕が発揮されており、当時の人々が一存を鬼十河と恐れていた理由がわかります。

三好家は長男長慶を筆頭に快進撃が続いていたように見えますが、永禄年間以降からその様子は一変します。永禄三年(1560年)、兄長慶を助けるために阿波の三好実休は河内に出兵しますが、討ち死にします。また、戦いの最中には、十河一存も亡くなっており、永禄七年には三好長慶も死去しています。たった数年間で相次いだ三好四兄弟の死は、三好家に大きな打撃を与え、一族や家臣の統制がとれないまま空中分解してゆくこととなります。

この混乱が起こっている最中、新たな十河家の当主として十河存保が三好家から迎えられました。一存には重存、存之という二人の子供がいましたが、重存は三好長慶の養子として三好家の本家を継いでおり、存之は嫡男ではないという理由から十河家の跡継ぎ候補から外されていました。そこで、一存の兄である三好実休の子を迎えることになり、後の十河存保となりました。存保は十河家の当主であると同時に、鉄砲の産地である堺の支配を三好家から任されていました。したがって、鉄砲の入手も可能であったため、十河家は戦国時代末期に独自の鉄砲隊を組織していたものと思われます。つまり、これが現在の十河城鉄砲隊のルーツなのです。

ところで、讃岐はどのような状況だったのかといいますと、三好家の衰退に乗じて、再び香川家、香西家らが三好家に反発し、三好勢力の一掃を図っています。しかしながら、当時の三好家は寒川家の討伐のみに専念しており、もはやそのような余力はありません。また、この頃には土佐の長曾我部家が阿波に攻めてきているため、必然的に讃岐からの撤退を迫られたのでした。さらに、阿波三好家の当主であった三好長治が家臣に暗殺されてしまったため、存保が阿波三好家の家督も継ぐという事態に陥っていました。つまり、十河存保は讃岐と阿波の両方を治め、十河家と三好家の棟梁として分裂した一族をまとめる立場にあったのです。そのため、存保は十河城から阿波の勝瑞城に拠点を移し、三好家の全勢力を以て長曾我部家の軍勢に抵抗しました。その間の十河城は、一存の実子であった三好存之が城代として存保の代わりに城を守っていました。

しかし、しばらくすると阿波勝瑞城も落城し、存保は讃岐虎丸城へ移って防戦を続けますが、天正十年(1582年)に長曾我部家は香川親和を大将として三万五千の軍勢で十河城に攻めています。しかし、城代三好存之や家臣の前田甚之丞の活躍のおかげで防ぎきることができました。この間に、存保は羽柴秀吉に援軍を要請し、仙谷秀久が讃岐に派遣されますが、屋島・高松城を攻めるも退却しています。翌年六月には再び長曾我部家が攻めてきており、仙谷秀久も讃岐引田で戦いますが敗北し、存保も十河城へ移っています。前回の戦から数か月しか経っていないということもあり、城兵は疲弊し領内も荒れ果てているという状況でした。さらに、十河家の家臣だった由佐家が裏切るなど、讃岐の大半の武士は長宗我部家に属し、十河家は孤立無援の状態となっていました。落城を悟った城主存保は、降伏を申し入れ、自身は屋島から備前を経由して堺の羽柴秀吉を頼って敗走しています。これにより、天正十二年(1584年)に十河城は落城し、讃岐は長曾我部家によって平定されました。

ところが、翌年の天正十三年には羽柴秀吉が弟の羽柴秀長を大将とした四国遠征軍を派遣し、長曾我部元親を降伏させることに成功します。長曾我部家から没収した讃岐は、仙谷秀久に与え、そのうちの山田郡二万石を十河存保に与え、讃岐の領主として再び返り咲いたのでした。羽柴秀吉のおかげで領地を奪還することができたかのように思われましたが、羽柴秀吉はさらに九州の大友宗麟を救援するため、仙谷秀久に新たな命令として、島津家を討つように指示しています。このとき、秀久の配下には、十河存保や長宗我部元親など四国の軍勢がおり、その数はおよそ六千人に及びました。しかし、島津家の謀略により仙谷秀久軍は噓をつかれて混乱し、敗戦に終わりました。この戦いでは、十河存保をはじめとする多くの諸将が討ち死にし、讃岐武士にとって何の利益もなく、ほとんどが没落することとなりました。

存保には、千松丸という跡継ぎがいましたが、存保が亡くなった後、生駒家に預けられた直後に死亡しています。一説には、生駒家による毒殺ではないかと噂されていますが真相は定かではありません。いずれにせよ、十河家本家はこのときに断絶し、一族は武士を捨てて現代まで子孫が生き残りました。

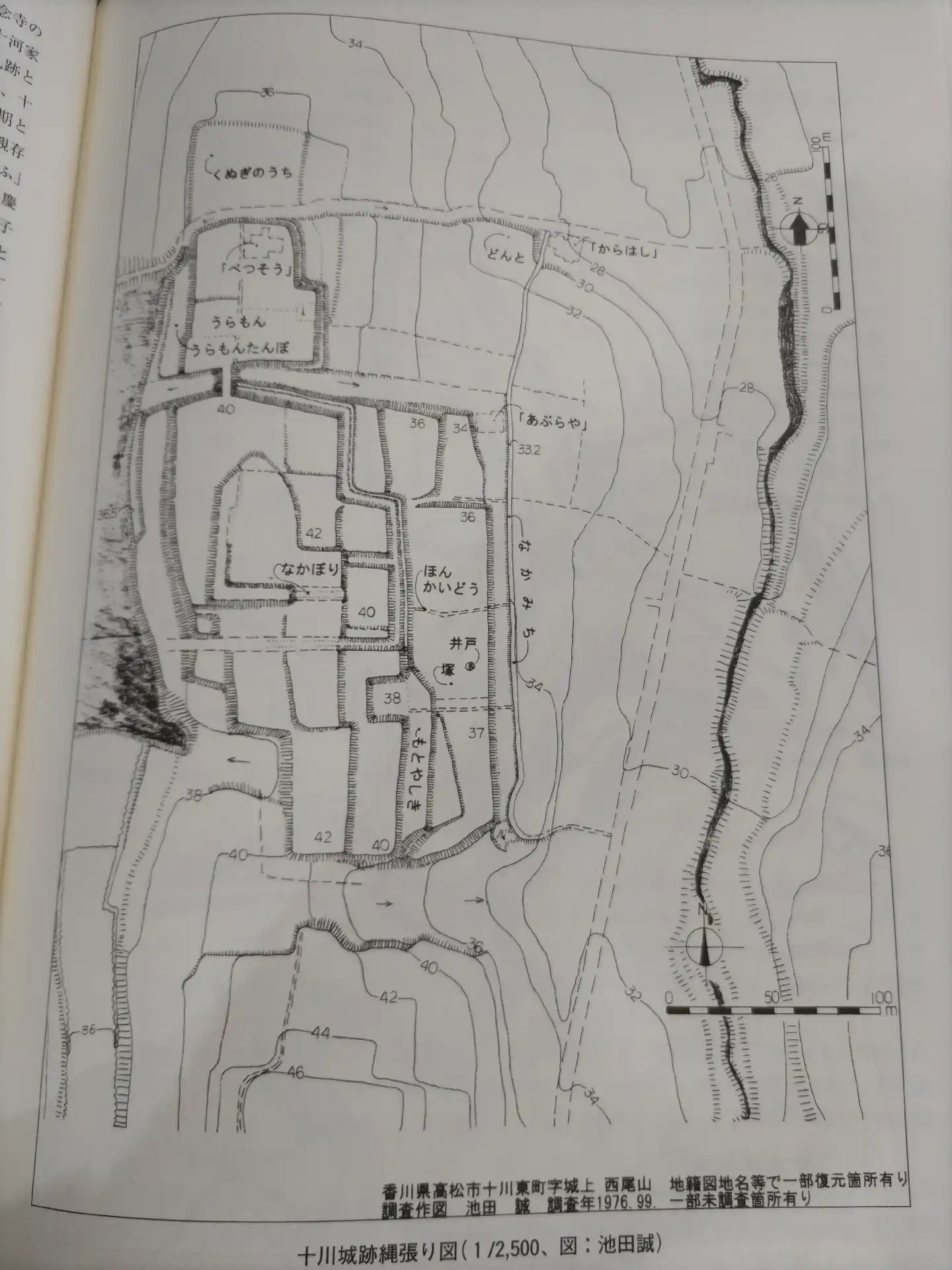

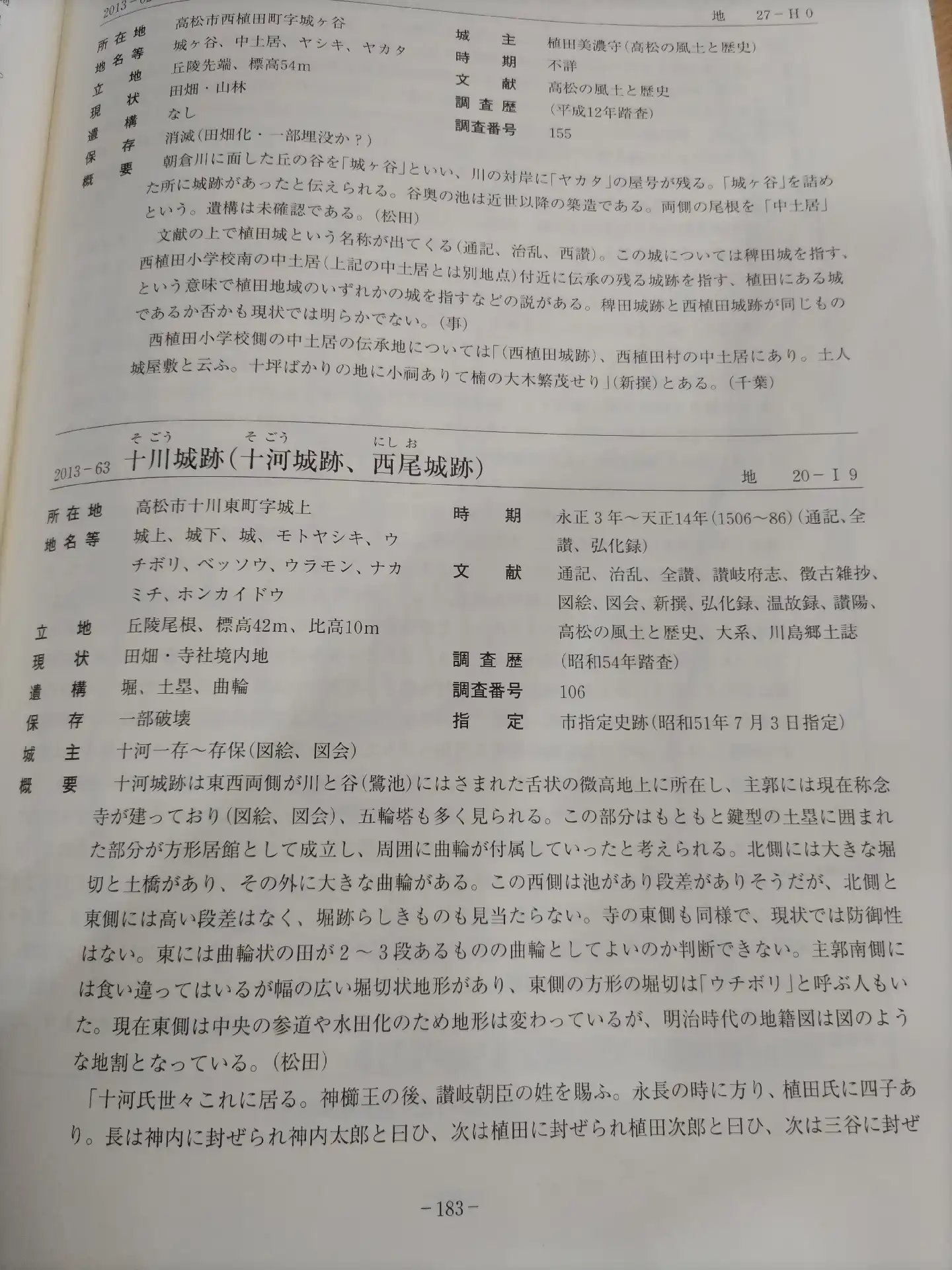

続いて、十河城についてお話しします。先の話にありましたように、十河城の正確な築城年は不明ですが、おそらく、十河家が植田家から分家した十河十郎吉保のときに築城されたという見方が妥当なのではないかと思われます。十河城は別名を西尾城といい、その名の通り、讃岐山脈から高松平野に向かって伸びている丘陵の尾根上に築かれており、周囲は丘陵と丘陵の間で谷筋が形成され、湿地帯が広がっているという地理的条件に恵まれた場所に位置しています。他の豪族との位置関係としては、西は香西家の勝賀城、東は寒川家の昼寝城、南は一族である植田家の戸田城がありました。城について「南海通記」という歴史書によると、五重の土塁が築かれ、堀は相当切り立っており、やはり深田と呼ばれる湿地帯に囲まれていたことが知られています。そして、今も城の西側には鷺池という大きな池があり、東側には県道を挟んで小さな水路がありますが、これらは堀の名残であると考えられます。また、丘陵の最高所が本丸跡とされ、現在では称念寺があります。本丸の北側には二の丸があるのですが、その間には、幅が15メートル、深さ6メートルを超える大きな空堀が残っています。現在では土橋がありますが、当時は固定されていないからくり橋があり、敵の侵入時には、橋げたを外して敵の侵入を断ち、中に入ってきた敵を攻撃したということです。さらに、二の丸の片隅には一存、存保、千松丸の十河家三代の墓所があります。城の西側は田畑となっており、元の姿がわからない現状となっておりますが、丘陵の斜面一帯に家臣の屋敷が構えられていたことが伝わっています。このような現在に残る遺構から推定すると、城の縄張りは東西140メートル、南北250メートル程度の小規模な城郭であったことが想定されます。そのため、籠城時には多くの兵を収容することが難しかったので、三か月分の兵糧を用意した上で屈強な兵士を千人選び出し、城の守りにあたらせていたことが伝えられています。このように小規模ながらも巧みな戦略によって城を守り抜いた十河家は、知略と武勇に優れた武将であったことが想像されます。